~見せ方が変われば、住民の行動が変わる~

医療計画を作っても、市民は誰も読まない」――

そんな自治体の“あるある”を覆す取り組みが、いま全国から注目されています。

兵庫県・豊岡保健所が行った「やさしい医療計画」の取り組みが、第6回 上手な医療のかかり方アワード(厚生労働省主催)において、医政局長賞を受賞しました。

事務長にとって、この受賞は“他人事”ではない

医療計画や地域連携といった言葉は、どうしても“行政側の仕事”と捉えがちですが、地域の医療機関、とりわけクリニックの事務長こそが、住民との最前線に立っている存在です。医療制度のむずかしさを伝える役割も事務長の大切な仕事。そう考えると、この豊岡の事例は、私たちにとって多くのヒントを与えてくれます。

📘 住民に伝わる医療計画へ──見せ方の工夫がカギ

◎ 医療計画を「ロジックモデル」に再構成

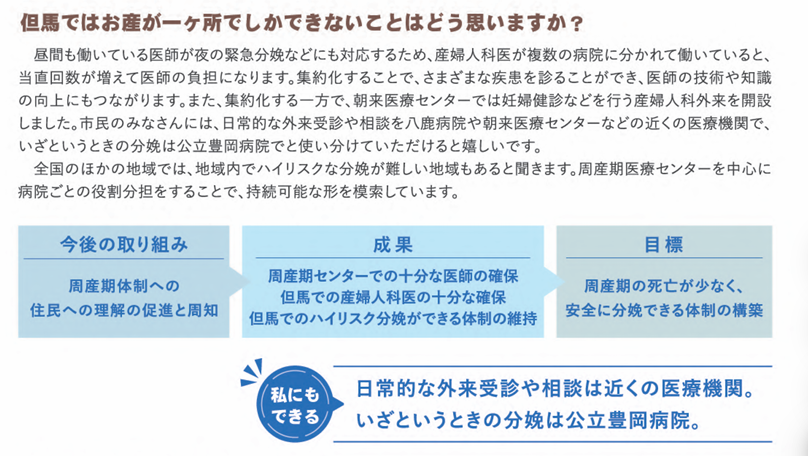

豊岡保健所は、複雑で専門的な医療計画を、成果と行動のつながりが見える形(ロジックモデル)で整理しているそうです。さらに、デザイナーと協働して、誰でも理解できるやさしいデザインに仕上げましたとのこと。

完成した冊子は、なんと約6万世帯すべてに全戸配布。しかも情報を“押し付ける”のではなく、「一緒に考えていきませんか?」という呼びかけの姿勢が貫かれています。

💡 現場で活かせる工夫とは?

① 「見せ方次第で、住民は医療を“自分ごと”にする」

たとえば、「時間外受診の適正化」や「お産施設が少ないことへの不安」など、これまでは“医療者の課題”だったものが、住民にとっての理解と納得につながったのです。

これは、私たちが院内掲示物や配布資料、ホームページで発信している情報にも通じます。

難しいことを、いかにかみ砕いて見せるか――そこに私たち事務長の腕の見せどころがあります。

② インタビューや現場の声を使う

冊子には、産婦人科医や助産師のインタビューが掲載され、住民が「医療の裏側」を知るきっかけにもなっています。

クリニックでも、スタッフの想いや医師の声を少しだけ“可視化”する工夫を入れると、患者さんとの信頼関係が自然と深まっていきます。

③ デザインは“贅沢品”ではなく“連携ツール”

豊岡保健所の事例は、「情報を伝えるには、見た目と構造が重要」ということを改めて教えてくれます。事務長の立場だからこそ、「伝わる資料」や「院内コミュニケーションツール」を整備する役割を担えます。

✔ 説明ポスターのレイアウトを見直す

✔ 冊子やリーフレットにイラストを加える

✔ SNSやLINEなどで、わかりやすく発信する

こうした小さな工夫の積み重ねが、「つながる医療」への第一歩です。

事務長だからこそできる「地域医療との橋渡し」

医療を「誰かが計画して、誰かが提供するもの」とする時代は、終わりを迎えつつあります。

これからは、住民・行政・医療機関がフラットに関わり合う「共創型の医療づくり」が求められています。

そして、その間を柔軟に行き来できるのが事務長です。

- 現場の温度感を知っている

- 言葉と制度の橋渡しができる

- 医療とまちを“つなぐ視点”を持っている

今回の豊岡保健所の事例をヒントに、私たちの地域でもできることを探していきましょう。

🔗 資料リンク

📄「やさしい医療計画」概要版PDF

https://web.pref.hyogo.lg.jp/tjk06/documents/tajimairyoukeikaku.pdf